生物制品中内毒素去除方法

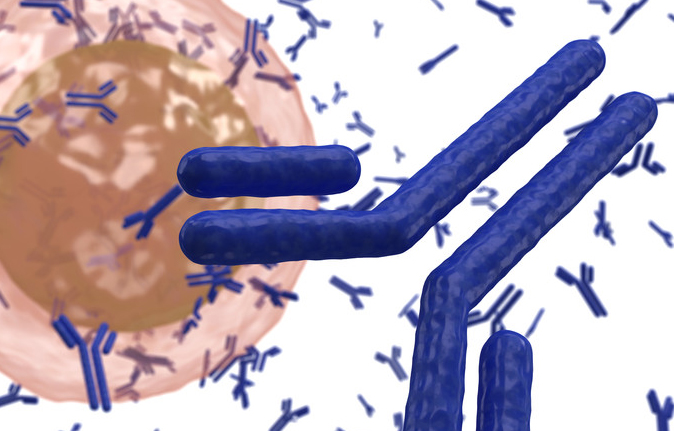

内毒素

内毒素(Endotoxin)是一种源于革兰氏阴性菌细胞壁外膜的脂多糖(LPS),由脂质A(Lipid A)、核心多糖(C-OS)、O型特异性多糖(O-PS)构成,是生物制品中最主要的热原物质,极微量内毒素进入人体就能引起炎症、发热、血管栓塞、脏器衰竭、休克甚至死亡。

内毒素的产生

很多重组蛋白依靠大肠杆菌作为表达系统进行胞内表达, 在纯化之前需要通过高压匀浆或超声破碎等方法对宿主进行裂解, 以释放蛋白,但与此同时,危害性极大的脂多糖也被释放到发酵液中,这是内毒素产生的主要来源。除此之外,生产过程中操作环境、操作人员、原辅材料等外源性因素也会不可避免地引入内毒素,因此,在纯化过程中将内毒素含量控制在安全水平是提高生物制品安全性的重中之重。

内毒素去除方法

离子交换层析

离子交换层析技术是最主要的去除内毒素的层析手段,去除内毒素的同时达到蛋白纯化的目的。内毒素等电点较低,在大部分缓冲液中带大量负电荷,使用阴离子交换填料进行流穿模式纯化时,内毒素与带正电荷的配基结合而与目的蛋白分离,对于阳离子交换层析的结合模式,即使在pH 4时,内毒素仍带负电荷从而流穿被去除。

疏水层析

通常情况下,内毒素比多数生物分子具有更强的疏水性,在高盐环境下易发生凝集,上样时可直接流穿,实现与目的蛋白分离。或者选择较低盐浓度,内毒素与填料结合,目的蛋白流穿,两种层析模式对内毒素的去除都具有一定的作用。

多模式层析

多模式层析能同时提供不同类型的相互作用力,包括电荷作用、疏水作用等。由于内毒素通常带大量负电荷,疏水性强,可以通过离子交换电荷效应、疏水等相互作用去除内毒素。

凝胶过滤层析

内毒素单体分子量在10kD左右,但在不同成分的水溶液中,会形成不同聚集程度的聚集体(10kD ~ 1000kD),与多数生物分子有较大差异,可以采用凝胶过滤层析将内毒素与目的蛋白分离。但受其上样体积的限制,该方法处理时间相对较长。

超滤法

因内毒素及其聚集体分子量较大,除凝胶过滤层析外,通过孔径小于内毒素的分子量的切向流膜可有效截留内毒素,以达到去除内毒素的目的。

总结

内毒素的含量是生物制品质量的关键参数,由于不同菌种内毒素具有异质性,目前并没有去除内毒素的通用方法,在生物制品纯化过程中,可以结合多种除内毒素工艺降低内毒素含量。

.png)